| <オーディオの楽しみ> |

| 2013年6月21日 |

|

最近は自分用のイコライザーアンプを設計してきて何か心境の変化が現れたように感じている。どういうことかといえば、若い時にアンプを作ったり、自作スピーカーのチューニングをしていた当時の楽しみ方に戻ったように感じていることだ。今進捗はすごく遅いが作業をしている時は何かワクワク感があって、世界に一台しかない自分用のアンプが完成に少しずつ近づいているのを楽しんでいる。

会社に入って以来ずーと何らかの設計業務を携わってきて、物を作る、完成させていくという楽しみの気持ちは久しぶりのように感ずる。若い時は新しい物が出来上がる楽しみを味わってきた。昔は会社に行くことが楽しいこともあった。明日はこれをやろう、それができたら次はこれを検討しようとまだ目に見えない目的に向かって少しずつ進んでいく楽しみを感じていたこともあった。年齢とともにそんな気分が次第に薄れてきて、物に対する愛着心が少なくなってきて、それが慢性的な仕事となることもあった。

MYプロダクツの製品を設計するときは会社時代とは気持が違って自分の責任の重さがあり、失敗できないプレッシャーがある。もちろん愛着心を持って設計しているが、それでもお客様に渡ってしまうものと自分がこれから使うものでは責任感が違う。やはり自分用は何か気分的に楽でウキウキさせてくれる。

自分用だと冒険ができて失敗しても問題はでない。今は冒険しすぎてなかなか結果が出ていないが、久しぶりに聴くアナログレコードはどんな音を出してくれるのだろうとワクワクしている。これが自作の本当の楽しみなんだなというのを今感じている。

こんな気分でいたら急にジャズが聴きたくなり、久しぶりにCDを買った。銀座「山野楽器」に行ったら店頭でジャズCDを盛んに宣伝していて、それにつられて買ってしまった。昔のヒット曲をまとめたベスト・ジャズとうたっているよくあるやつだ。ちょっとミーハー的かもしれないが、これでも若いころはジャズを聴いていて、オーディオで聴く音楽はジャズだったから、今の久しぶりのオーディオを楽しむ気分にはぴったりのCDだった。このコラムもその中に入っているマイルス・デイビスやジョン・コルトレーンを聴きながら書いている。なかなか気分が良い。

年齢とともに昔を懐かしむ気分が強くなってきているかもしれない。しかし僕は技術的には懐古趣味というのは好きではない。いつも新しいものを作りたいと思っている。

|

|

| |

| <バランス型EQアンプ部> |

| 2013年6月11日 |

|

前に今製作しているバランス型EQの電源部の製作過程を紹介した。今回はアンプ部を紹介しよう。まだ検討途中なのできれいな状態ではないが、前にも書いたように僕のアンプ設計の過程をお見せしたことがないので今回もその一部をお見せしている。

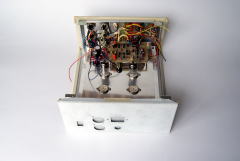

写真1 写真2

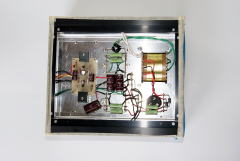

写真3 写真4

写真1はアンプリアパネル部の撮影。

パネル左より入力はXLRのみ。スイッチ類はMC/MM切り替えと入力インピーダンス切り替え用。今のところカートリッジはデノンDL-103を使用予定。出力はRCAとXLRと2つの出力を用意した。RCA出力はバランス出力のコールド側を反転させてホット側と合成させている。これによりコモンモード信号をキャンセルさせて出力させることができ、バランス増幅の利点を生かすことが出来る。右端の端子は電源入力用。

写真2はアンプ上部からの風景。

後部にある基板の回路は半導体バランス型ヘッドアンプ部の片チャンネルの回路。これを2枚重ねて両チャンネル分の回路となる予定。今のところ入力換算ノイズはー140dBV(RIAA+IHF A)にはいきそうだ。2本ある真空管は真空管EQの初段用(6R-HH2)。これは6DJ8同等管でHi-Gmの特性を生かしてノイズ特性を上げようとしている。2段、3段目は12AX7と12AT7の予定。

写真3はアンプ下部からの写真。

まだ特性検討中で変更予定。奥部基板の回路はRCA出力用バランスからアンバランス出力変換回路。ここはICで設計した。将来はバランス出力しか使わなくなるので、予備的なものとした。

写真4は正面上部からの景色。

パネルにはここでは見えないが電源用LEDの窓がある。アクリル板を通して照射されるので弱い明かりになる予定。

シャーシーはタカチ製のアルミで大きさは電源部と同じ、色はシルバーにした。

今まだ検討中なので最終回路にはなっていない。思った特性がまだ出ていない。やはりアナログ回路はやってみないと分からない。

ヘッドアンプの特性は出てきたが、EQ部はまだだ。最後はどんな特性になってくれるのか、どんな音を出してくれるのだろうか。まだまだ楽しみが残っている。

|

|

| |

| <料理> |

| 2013年6月1日 |

|

バランス型EQアンプ進捗は遅いながらも進んでいる。自分の物だからプレッシャーもなくのんびりしていることもあるが、僕の仕事はアンプ作りだけではなく、家の事情(?)で家事もしなければならないから、どうしてもアンプ製作の時間が限られている。

平日の夕食はほとんど僕が用意している。もともと料理が好きだったこともあるが、家の事情(?)でこのようになっている。だから毎日料理を考えることは大変なことというのは良く理解できる。作るより何を作るかの方が大変なのだ。美味しくて、簡単で、かつ安くできて、そして飽きない料理などと考えると寝られなくなってしまう。アンプ造りより難しい。

今回は僕が作った料理の中で美味しくて簡単にできるメニューを紹介しようと思う。これらは僕のオリジナルではなく、本で見たレシピを参考に自分で作ってみて美味しかった料理の紹介である。その料理とは丼物である。男料理の中で丼物を覚えておくと簡単で美味しくてボリュームがあるからきっと喜ばれると思う。

マグロの漬け丼(2人前)

この料理のポイントはマグロの漬け汁の作りかた。三國シェフの本を参考に紹介すると、

漬け汁:みりん(1/4カップ)醤油(1/4カップ)水(1/4カップ)を鍋に入れ湧いたらかつお節(50g)を入れ、直ぐに火を止め5分くらいおいて漉し、冷ましておく。ここはかつお節がポイントです。これを入れると俄然漬け汁がうまくなる。また沸騰させないこと。

酢飯:ご飯は普通に炊く。そこにすし酢を入れるのだが、ここで美味しいすし酢は「すきやばし次郎のすし酢」。(682円)以前いただいたのだがこれが旨い。酸味も甘さも程よい、僕でも美味しくできる。入手はアマゾンでできる。

マグロはお好きなものをスーパーで柵を買ってきて、それを漬け汁に5分程度漬け、それを酢飯に乗せるだけだが、よりおいしくするにはご飯に海苔を細かくして散らしたり、大葉の細切りを乗せると更によい。白ごまを少し散らすと風味がでる。

忘れてならないのが最後にわさびを乗せること。これはチューブで売っているもので十分。 料理時間は20分もあればできるでしょう。

もう一品親子丼を紹介しようとしたが、紙面が無くなってきたのでまた機会にする。

男料理はまずボリュームがないと面白くない。その点丼物はご飯で量を調整できるから良い。

来週僕はアイアンシェフの脇屋シェフの中華料理教室に参加する予定になっている。非常に楽しみにしている。

|

|

| |

| <ヒラリー・ハーン ヴァイオリンリサイタル> |

| 2013年5月21日 |

|

5月14日にヒラリー・ハーンのヴァイオリンリサイタルを聴いてきた。昨年初めて生の音を聴いてあまりにも素晴らしかったので今年もまた聴きに行った。さて今年の出来はと言うと、期待が大きかった分演奏後の充実感がもの足りなかったという印象になってしまった。これはちょっと残念なことだった。

その理由は2つあるように思う。1つは演奏会場の影響なのだが音が良くなかった。場所は東京オペラシティ― コンサートホール。初めて聴くホールだった。席はS席で1階の26番目でホールの大きさからいうと前から4分の3位の位置になるだろうか。左右の位置は少し右よりの位置。音がどのように聴こえるかというと直接音があまり聴こえずに間接音が多い感じの音だった。この表現が正しいかどうかは分からないが、音の印象としては芯がないような音。響きはあるが芯がないそんな感じだった。だから少しぼやけた印象になってしまう。一緒に行った女房も良い音と表現していなかったので、良い印象を持たなかったようだ。昨年聴いた凛とした音とは別の音になってしまった。だから僕が期待した昨年の音(横浜みなとみらいホール)ではまったくなかった。こうなると音楽がちょっとつまらない。気持ちが入り込めなかった。

さらにもう1つの理由が演奏曲目にあった。多くの曲目がヒラリー・ハーンのための委嘱作品とかいうことで現代音楽それも小作品だった。確かにテクニック的には面白いかもしれないが、曲として僕はあまり面白いとは思えずちょっと退屈な感じがした。何を聴いても同じように聴こえてしまう。僕のようなアマチュアがクラシックを楽しむにはあまりなじみのない曲を演奏されても面白くない。アンコールも同じような感じで最後はちょっと食傷気味。一番聴けたのはバッハ 無伴奏パルティ―タ第2番よりシャコンヌ。気合いも入っていたように思えたし、曲も良い。

あまりにも期待が大きかったヒラリー・ハーンの演奏会。場所も内容もいまいちでちょっとがっかり。横浜からも遠く、ここでの演奏会は今後ちょっと遠慮するかもしれない。

プロというのはお客の期待に応えなければならないので大変だ。これは僕のような小さな工房でも同じである。せっかく注文したのに期待外れでは申し訳ない。音の良し悪しは数値で測ることが出来ないので感覚的な判断・評価になる。だからむずかしい。

オーディオもやはり音楽を楽しめることが重要だと感じさせられた。

|

|

| |

| <バランス型EQ電源部> |

| 2013年5月11日 |

|

僕はこれまでアンプ製作の過程をお見せすることはなかった。その理由は製作アンプのほとんどがお客様用なので、過程を公開することでお客様にご迷惑をおかけすることもありうるのであえてしていなかった。ところが今制作しているバランス型EQアンプは自分用に製作しているので、今回製作途中の写真を公開してみることにした。もう少し事情を話せばコラムに書く話題がないこともあり、写真で文章の代わりをしてもらおうという魂胆なのだが。

今回製作のバランス型EQアンプの電源部の配線が出来てきた。今回のEQアンプは電源部とアンプ部とを分けて設計して、その電源部の配線ができ上がった次第である。ただ配線が終わっただけでまだ動作確認はしていない。

写真1 写真2

写真3 写真4

写真1は電源部のリアパネルの外観である。電源スイッチはリア側に配置し、アンプ部との接続はXLRの5p、6pのコネクターを使用した。(パネル回りには養生用テープがまだ付いている)

写真2は上部からの写真。トランスは真空管高圧用と半導体低圧用の2つを用意した。基板は低圧用の定電圧電源である。ここでは3つの電源回路が搭載されている。

写真3は下部からの写真。こちらは主に高圧電源回路が配線されている。基板も高圧用定電圧電源が2つ搭載されている。

写真4は正面からの写真。まだ養生用に青いフィルムが付いている。フロントパネルにはスイッチ、ランプは付いていない。

シャーシーはタカチ製のアルミ。色は黒にした。 大きさは115(H)x230(W)x260(D)

配線は僕独自のやり方(EGW法)だからよそとは少し違うかもしれない。これで性能、音が大分変る。配線そのものはもっとすっきりきれいな配線をする方もいるが、僕は見た目よりももちろん音を重視するからこの配線になっている。

|

|

| |

| <侵入者> |

| 2013年5月1日 |

|

土曜日の朝外出しようとする前、女房が何気なしに庭に出てしばらくして僕を大きな声で呼んだ。何か慌てている。すぐに声の方に行ってみたら、家の軒先に置いてある庭いじりの道具が散らかっている。そこには庭を手入れするために竹ぼうき、道路掃き用庭ぼうき、小さな草取り鎌、水まきホースなどが置いてある。前日僕がゴミ出しのためちょっと整理してあったのにそれがすごく散らかっている。これらの庭道具類が散らかっているし、特に庭ぼうきの毛が何故かかなり散らかっていた。女房などはちょっと心配顔で興奮している。確かに前日僕はここをかたづけたのでこれは異常な光景だった。誰かが夜侵入したのか?だが何のためにこれほどまで散らかすのか?僕もこの光景には心配になった。また女房が言うには前日の夜、風呂の時間が遅くなり風呂から上がってしばらくしたら、外でバイクがエンジンをかけ家の前から離れていくのを聞いたという。これは本当に心配になってきた。

ただ不思議なことは庭ぼうきの毛がなぜこんなに散らかっているのかが分からなかった。試しに手で引っ張ってみても簡単には抜けない。道具を使わなければこんなにほうきの毛が散らかるはずがないように思えた。それでは動物か?我が家には猫退治用の超音波発生器が置いてある。何かがそこを通ると超音波が発生しる。猫はこの音が嫌いらしくこの道具を置いてから猫のふんの被害は無くなった。この装置は被害があった場所から少し離れているところに置いてあるから猫に反応しなかったかもしれない。でも猫は庭を歩きまわるから超音波攻撃(?)を受けてもいいはずだなどと考えていた。あるいは犬か?

そして外出するため車で我が家の塀を通過したとき、女房がまた声を上げた。道路に庭に置いてあったはずのタイヤ洗車用のブラシが落ちていたのだ。塀を乗り越えて道路にブラシが移動していたのだ。これで僕も大分心配になってきた。結構太くて50センチくらいもあるブラシを庭から塀を超えて道路に落とすなんて動物のすることではない。これは誰か不審者が庭に入りいたずらをしたに違いないと。

しかし運転しながら女房といろいろ話をしながら一つの可能性としてカラスの仕業ではないかという考えが浮かんだ。カラスなら巣作りのため人間の道具を使うことは十分に考えられる。ほうきの毛の散らかりもタイヤブラシの移動も説明できそうだ。そして翌日の日曜日、庭でちょっと騒がしい音がする。女房がすぐに出てみると案の定カラスが庭道具をまた取りにきていた。人が出てきたのでカラスはすぐに退散したのだが、タイヤブラシがまた別のところに移動していた。カラスが巣作りのためこのタイヤブラシを取りにきたのだ。かなりこのブラシが気に入っているらしい。二日続けて盗みにきたのだ。これには怒りよりも安堵の気持ちになった。庭の散らかりは不審者ではなく、カラスの仕業それも巣作りのための道具あさりだったのだ。

これに対する対策は道具が取られないように置き方を整理したことと、先ほどの猫退治用の超音波発生器をこの道具置き場に置き替えたことだ。この機械はカラスにも効果があるのか今のところその後被害にあっていない。

最初はかなり心配になった出来事だったが、この時期のカラスの巣作りの影響で起こった事件の顛末でした。

|

|

| |

| <半田ごて> |

| 2013年4月21日 |

|

半田ごてを握って半世紀、長い付き合いになる。小学生のころから模型作りが好きだったので、モーターの配線やブリキの半田付けなどをしていた。その後も中学生で真空管ラジオ、高校生の時に真空管アンプ作りをしていたからその頃も半田ごてのお世話になっていた。社会人になってからは半田ごては日々の仕事ととして使用していた。開発でも設計でも外部に配線を頼むことはなかったからすべて自分で配線、半田付けをしていたので、かなりの使用時間だといえる。半田付けの腕が良いかどうかは分からない。たぶん生産ラインで半田付けをしている女性の方がうまいと思う。しかしMYプロダクツの製品としては半田不良が原因で製品不良にはなっていないので、悪いということではないと思う。

会社務めでの半田ごてというのは会社から支給されるので、特に気にかけて使用するという感覚はなかった。与えられたものをそのまま使用し、それでほぼ満足していたからだ。ところが一人で事業を始めて、仕事をしてみると、半田ごて一つとってもどのメーカーのどの製品を使うかということを考えなくてはならない。最初は秋葉原の工具屋さんで売っていた一般的な半田ごてを使用していたが、どうもこれが会社時代の物と違う。何が違うかと言えば、こて先の半田の乗りが大分違っていると感じていた。こて先は時々交換するのだが、これもすぐに酸化してしまい、半田がこて先につかなくなってしまう。これでは良い半田付けができない。仕事の効率にも関わってくるので、時にはイラついて作業していたこともあった。

これではまずいと思い、昨年半田ごてについてネットで調べていたら、一般的な半田ごてというのは当然温度の調整がうまくできず、温度のばらつきが多いらしい、さらに半田付けの時には温度が下がるので、あらかじめ温度設定は高めになっており、これがこて先の酸化を助長しているようだった。解決方法は温度調整付の半田ごてを使うことだった。当然少々高めだが半田の質を上げるためには仕方がないことだ。最近の温度調整機能は外部の調整器は必要なく、半田ごての内部に装備してあり使い勝手の良いものだった。

この半田ごての使用感はすごく良い。半田が良く乗る。最近は鉛フリー半田を使用していて融点が少し高めでも問題ないし、大き目の熱量が必要な時にも温度を少し上げてあげれば溶けてくれるから、半田ごてを取り換えることもなくなった。当然半田の付き具合も良くなった。

このように半田ごては温度調整付がまことに良い。これは半世紀にも渡る僕の経験から出た結論だ。こんど半田ごての購入を予定されている方は是非温度調整付の半田ごてをおすすめする。

|

|

| |

| <バランス型EQアンプ> |

| 2013年4月11日 |

|

以前からバランス型のイコライザー(EQ)アンプを制作すると宣言してなかなか作業が進まなかったが、ここにきてやっと形が見えてきた。シャーシー、ケースの加工が進んできたからである。部品もほとんど揃い、後は回路図に従って粛々と作業を進めていくだけだ。そうすればまずは形が見えてくる。ただその後にはまだ性能を追求する作業が残っているので、簡単に作業が終わるわけではない。

今回のEQの仕様を説明しよう。

・MC/MMカートリッジに対応。MC対応は半導体ヘッドアンプ、MM対応は真空管EQにする。

・MC/MM入力はバランス専用にした。よってプレーヤー出力線はバランス出力対応に改造する。

・よって半導体ヘッドアンプ、真空管EQもバランス回路に対応する。バランス入力、バランス出力対応なので、アンプもバランス増幅回路にしてある。

・ヘッドアンプはバランス型DCアンプでDCサーボ搭載。真空管EQはNF型のバランス型EQアンプ構成。

・EQ出力はバランス/アンバランス出力対応。アンバランス出力はバランス出力のホット、コールドを合成して出力し、バランス増幅のメリットを生かす方法をとる。

・定電圧電源は今回FETを使用し、バイポーラとの特性の違いを見る。

・アンプシャーシーは電源部とアンプ部とに分けた。ノイズやスペースの点で優位性があると判断した。

こんな具合である。

今回のプロジェクトは知人やお客様からLPレコードやレコードプレーヤーをいただいたことから始まった。こういう機会がなければなかなか始められなかったプロジェクトだ。今はLPレコードがそのうちに聴けると思うとワクワクしている。何か昔の自分を思い出すようでもある。あの針のパチパチとなる音はここ20年以上家では聴いていないのではないか。音の良し悪しよりも懐かしい感覚が蘇るのを楽しみにしている気分だ。

自分用の製品は楽しめて作れて気分が良い。昔はこんな風にアンプを造っていたと思うが、今はお客様用の製品をつくるからこんな楽な気分になれなかった。

久しぶりの趣味のアンプ造りの感覚でいる。

|

|

| |

| <50CA10> |

| 2013年4月1日 |

|

先日真空管の値段を調べていたら、真空管販売のサイトに50CA10の期間セールをしているのを見かけた。それも復刻版である。懐かしい型名だ。僕が高校生の時に初めて作った真空管アンプは6RA8という出力管で当時人気のあった3極管であった。そしてさらにハイパワーの3極管が50CA10(6CA10)という球で、これらはNECが開発した当時の最新の傍熱型3極出力管であった。今と変わらず昔も3極管は人気があり、さらに傍熱型なので扱い易く、50CA10はppでハイパワーが出るので当時は憧れの出力管であった。ただ残念なのはこれらの出力管が開発されてほどなく世の中はトランジスタアンプが全盛になっていくので、製品としての寿命が短かった製品であった。

僕が高校生の頃はお金もないし、当然今ほど技術力もなく50CA10を十分に理解し使いこなせなかったから、ただ雑誌の先生方の受け売りであったが、こんな球をいつか使ってみたいなあと漠然と思っていたものである。

そして今真空管販売のサイトの宣伝を見て急に昔の雑誌を読み返してみたら、この球が今でも魅力あるものだと感じられる結果になった。いくつかの制作例を読んでみたら次のようなことが分かってきた。

・出力はppで35W〜45W出る。(電源電圧は430V〜500V位)

・入力信号は60Vrms位。

・バイアス電流は45mA程度。

・出力抵抗は620Ω。

・ppでD.Fはある制作例では32も出ており、高D.Fが期待出来る。

など今改めて読み返してみると大変魅力のある球であることが分かる。

僕の設計ポリシーに良く合ってくれる球である。だからこれまで設計してきた6L6pp、6CA7pp、6550pp、KT88pp(すべてUL接続)と同じ構成でおそらく出力管を取り換えるだけで良い結果が生まれそうな気がする。更に今だったらバランスアンプにすればもっと面白いアンプが出来そうだ。一番気になるのがこの球のお値段なのだが。

この新しい50CA10は中国製の復刻版だからちょっと気になるところもあるが、でも入手できなかったのに比べれば希望が湧いてくる。もっとたくさん作って安くならないかなとも思う。いつか気が向いたら設計してみるか。でも今もEQはなかなか設計スタートしなかったから、いつになるかは分からない。

ご注文であれば喜んでお作りいたしますが。

|

|